Rückblick

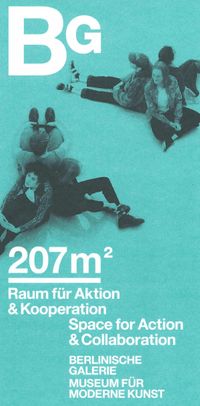

Mit 207 m² schafft die Berlinische Galerie auf über 200 Quadratmetern Platz für Workshops, Kooperationsprojekte und künstlerisches Arbeiten. Eine raumfüllende Sitzplattform lädt alle Besucher*innen zum Austausch und Verweilen ein. Es finden regelmäßig Programme mit Kindern, Familien, Schulklassen und Gruppen sowohl aus der Nachbarschaft als auch aus ganz Berlin statt. In Ausstellungen und Filmprojektionen werden Ergebnisse aus den Projekten präsentiert. Damit öffnet sich das Museum weiter für die Stadtgesellschaft und etabliert langfristig einen Ort für kritische Debatten und künstlerische Prozesse.

Exile. Ein Kunstheft

Jalta steht für Positionen zur jüdischen Gegenwart. Für Vielstimmigkeit. Jalta ist auch der Versuch, Brücken zu schlagen – in eine Vergangenheit. Und in eine zu gestaltende Zukunft. Im Zentrum des fünften Hefts stehen mehrheitlich künstlerische Arbeitsweisen, die sich damit befassen, was es bedeutet, Teil zu sein und nicht Teil zu sein. Von Ibn Gabirol zur Gegenwartslyrik, von der Liturgie zur Gegenwartsbewältigung. Auf welche Weise beeinflussen und fundieren Exilerfahrungen die Entwicklung künstlerischer und kultureller Ausdrucksformen? Welche neuen Perspektiven ermöglicht das Exil? Und zu welchen jüdischen und nichtjüdischen Gegenwarten führt das? Den aufgeworfenen Fragen gehen Dichter*innen, bildende Künstler*innen und Wissenschaftler*innen aus ihren je eigenen Perspektiven nach.

Anna und Rosa Schapire - eine intellektuelle Doppelbiographie

Anna und Rosa Schapire gehörten zu den ersten promovierten Akademikerinnen des Kaiserreichs und setzten sich schon früh für die Emanzipation ein. Anna Schapire (1877-1911) studierte Germanistik, Philosophie und Nationalökonomie in Paris, Wien, Krakau, Berlin und Bern. Ab 1900 veröffentlichte sie eigene literarische Werke und übersetzte zahlreiche Autoren aus dem Russischen, Polnischen, Englischen und Französischen. Ihre Schwester Rosa Schapire (1874-1954) war eine sozialistisch orientierte Feministin, deren frühes politisches Engagement jedoch im Schatten ihrer Rezeption als passionierte Sammlerin und Förderin expressionistischer Kunst steht. Als passives Mitglied der Brücke gehörte sie zu den wichtigen engagierten Fürsprecherinnen dieser zeitgenössischen Gruppierung, die sie auch publizistisch unterstützte. Zusammen mit Ida Dehmel, die mit Richard M .Meyer befreundet war, gründete Rosa Schapire 1916 den Frauenbund zur Förderung deutscher bildender Kunst.

Die Richard M. Meyer Stiftung förderte im Juni 2016 eine Tagung an der München Ludwig-Maximilians-Universität und 2017 im Aviva Verlag erschienene Doppelbiografie, die erstmals die historischen Kontexte, wechselseitigen Einflüsse und intellektuellen Profile der vielseitigen Schwestern beleuchtet.

Nachlass von Richard M. Meyer

Richard M. Meyer verstarb am 8. Oktober 1914 in Berlin. In seinem Testament bestimmte er abgesehen von einigen Legaten an Freunde und gemeinnützige Einrichtungen, seine Witwe Estella zur Alleinerbin seines auf 3,9 Mio. RM geschätzten Vermögens, zu dem neben seinem Stadtpalais, eine Kunstsammlung, Bibliothek und sein wissenschaftlicher Nachlass mit unveröffentlichten Manuskripten, Tagebüchern und seine umfangreiche Korrespondenz mit Wissenschaftlern, Schriftstellern und Künstlern zählte. Das Deutsche Reich erzwang im Juli 1936 von der Familie den Verkauf des Anwesens in der Voßstraße. Für den Neubau der Reichskanzlei wurde die gesamte Nordseite der Straße aufgekauft und die Gebäude bis 1938 abgerissen. Unter nicht geklärten Umständen wurden am 12. Juni 1936 und am 15. Juni 1937 Autographen und Kunstwerke aus Meyers Nachlass beim Berliner Auktionshaus Hellmut Meyer & Ernst verkauft und über im Autographenhandel angeboten. Die Forschungsergebnisse der Stiftung zu diesen Verkäufen veröffentlichte die Zeitschrift für Germanistik in ihrer Ausgabe 1/2015.

Förderung Dissertation über die Arisierung des Bankhauses E. J. Meyer

Der Großvater von Richard M. Meyer gründete 1816 in Berlin das Bankhaus E. J. Meyer. Im Zuge der Arisierung wurde die Bankiersfamilie 1938 gezwungen ihre Anteile zu verkaufen. Maximilian Elsner von der Malsburg hat in seiner Dissertation die Geschichte der Bank nachgezeichnet und die Übernahme durch den Bankier Kurt Richter-Erdmann untersucht. Die Richard M. Meyer Stiftung hat die Drucklegung der Dissertation im Peter Lang Verlag gefördert.